Eine neue Kaffeehaus-Kette breitet sich in Deutschland aus – und verkauft Leere als Glückserlebnis. Unser Kolumnist Micky Beisenherz nippt betreten am Espresso.

Wann haben Sie sich das letzte Mal dabei erwischt, sich selber morgens um acht am Kaffeevollautomaten vom Ibis Budget zu fotografieren, um diesen edlen Moment mit den Followern zu teilen? „Jetzt guckt mal, wie gut es mir hier an der WMF-Kiste geht. Gleich hau ich mir den glühend heißen Becher flüssigen Torf hier rein.“ Nie, nein? Ja, seltsam. Das scheint gerade ein Ding zu sein unter jungen Leuten.

Dort, wo ein blaues Logo die Menschen ins Ladenlokal lotst, sind sie verleitet, dieses Erlebnis zu teilen. Blau macht glücklich, so scheint es – zumindest, wenn nicht gerade Kommunalwahlen sind. LAP, so heißt eine Kaffeehaus-Kette, die sich seit einiger Zeit mit einer Vehemenz in den Markt zwängt wie sonst ein Fleischermeister in einen Ryanair-Sitz: Man kann sie kaum mehr ignorieren. Die Betreiber klassischer Cafés blicken auf die Ausbreitung besorgt wie einst die Kanzlerin auf Inzidenzen während Corona. Hotspots sind Berlin, München, Hamburg.

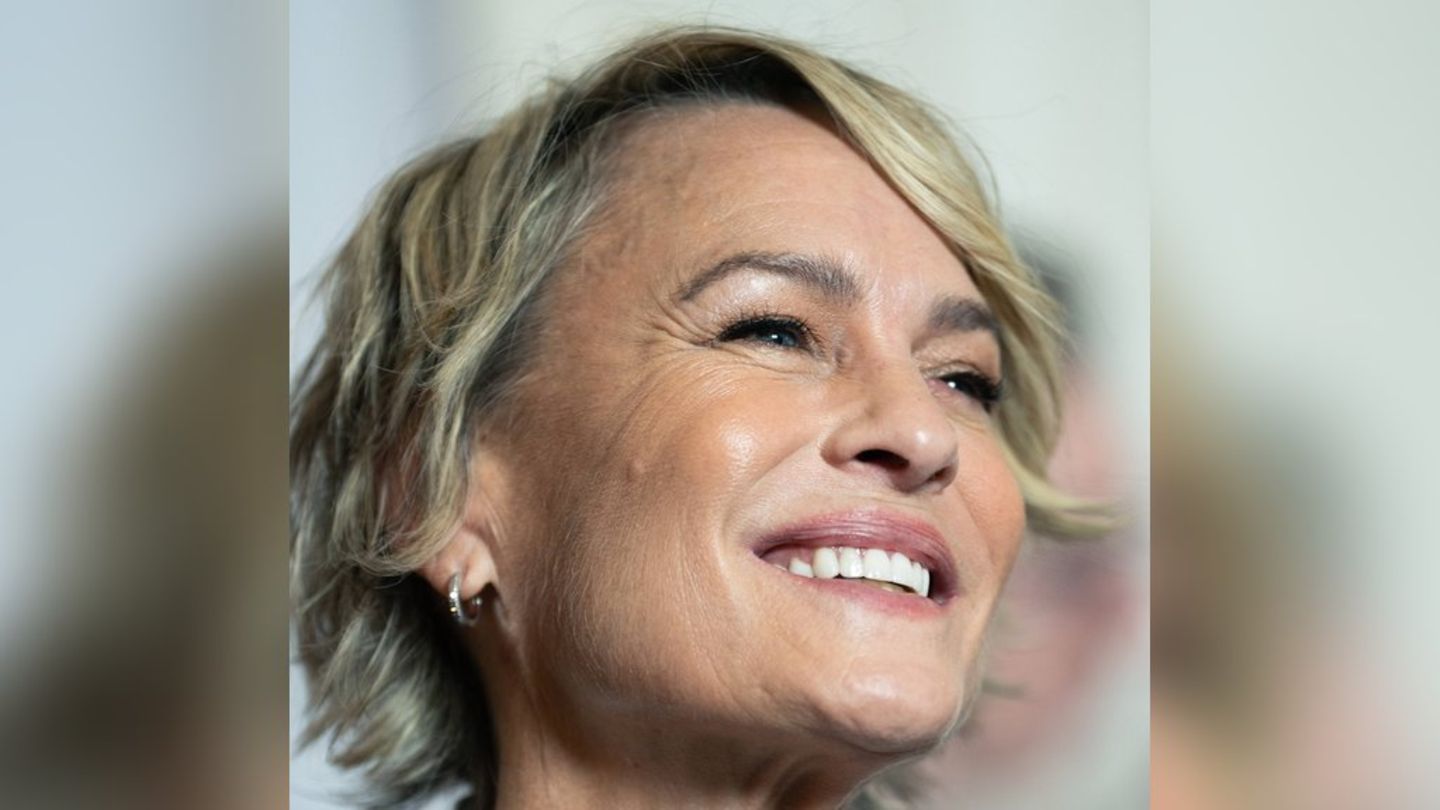

Micky Beisenherz beim sogenannten „Taste Test“. Wie schmeckt’s?

© privat

Der Kaffee kommt aus dem Vollautomaten

Es bilden sich Schlangen vor diesen funktionalen, um nicht zu sagen trostlosen Filialen. Warum der ganze LAP-Dance? Mit einem guten Produkt lässt sich das nicht erklären. Der Kaffee kommt nicht aus einer Siebträgermaschine, sondern aus dem Vollautomaten. Für Kaffeeliebhaber grenzt das schon schwer an assistierten Suizid. Andere wiederum freuen sich, dass man für einen Cappuccino ausnahmsweise mal keine Schufa-Auskunft vorlegen muss.

Der Fairness halber sei gesagt, dass der Espresso für 1,50 Euro von einer Hühnersuppe im Krankenhausflurautomaten durchaus zu unterscheiden ist. Und so neu ist die Idee der röstromantischen Massenhysterie auch nicht. Vor Jahrzehnten hat es Starbucks bereits vorgemacht, wie man mit einem ausgesprochen mäßigen Produkt zu Weltruhm kommen kann. Man muss dem Hype nur ordentlich Anfangsschub geben. Die bittere Bohnenplörre des US-Rösters ist nicht nur im Vergleich zu LAP geradezu bizarr teuer.

Andererseits hat Starbucks es früh geschafft, neben einem Venti Caffee Latte im Gegenwert von Robert Geiss‘ Kau-Keramik eine gewisse Gemütlichkeit zu etablieren. Die Kundschaft einzuladen, in die Polster zu fallen und abzuhängen. Ist das nicht das Wesen eines guten Kaffeehauses? Diese wunderbar relaxte Auszeit, bei einer guten Tasse Espresso die Tageszeitung zu lesen. Das herrliche Gewusel. Das charmante Miteinander von Kunden und Servicepersonal? Ein kleiner Plausch mit dem Barista über afrikanische oder amerikanische Bohnen?

Bei LAP dagegen lässt sich eine sehr zeitgeistige Pointe, eine feine Miniatur von Gesellschaft beobachten: Zwar steht das Akronym LAP für „Live Among People“, also „Leben unter Leuten“. Das Miteinander dort indes ist geprägt von der dramatischen Vereinzelung, unter der speziell die Generation Z so leidet. Egal, ob in der Schlange oder am Tresen: Alle starren apathisch auf ihr iPhone, auf der Suche nach dem grünen Gras irgendwo hinter dem schwarzen Spiegel in ihrer Hand.

LAP Coffee macht Anstehen zum sinnlichen Akt

Junge Frauen mit einem Pony, kürzer als ihre Aufmerksamkeitsspanne, und Brillen aus dem Fundus der Matrix-Filme. Junge Männer, die einem aus Lou-Perlman-Casting-Tapes bekannt vorkommen. Sie alle lieben die prachtvolle Seelenlosigkeit des Ambientes. Der Blick geht ins Leere und perlt am kahlen Interieur ab wie Wasser an einer Teflon-Pfanne. Jeder „Tatort“-Forensiker hat es am Arbeitsplatz kuscheliger als hier zwischen Metallflächen und kalkweißen Wänden. In gewisser Hinsicht ist LAP die Bohne gewordene Fortführung eines Restaurantkonzeptes, das bei Vapiano einst Millionen Deutschen auf kultige Art die Kulinarik ausgetrieben hat: das Kantinenfeeling. Anstehen als sinnlicher Akt. Nein, hier lädt nichts dazu ein, länger als unbedingt nötig among peoplezuliven.

„Kommt rein und verschwindet bloß schnell wieder.“ So kommt’s daher. Gut, okay. Das ist streng genommen die Geisteshaltung in jedem Berliner Ladenlokal, nur, dass dort zwischen Rein- und Rausgehen gerne mal 45 Minuten und 320 Euro liegen. Wenn einem schlecht gelauntes Personal den Frust über den Leerlauf zwischen Abschluss der Ernst-Busch-Schule und ersten Engagements bei „Notruf Hafenkante“ mit greifbarem Hass spüren lässt. Hier, im „Gasthaus zum blauen Becher“ haben sich Kunden und Geschäftsleitung stillschweigend auf eine kurze Verweildauer geeinigt. Die wenigsten Kunden greifen zu den durchaus vorhandenen Keramiktassen, sondern beladen sich mit Papp- und Plastikbechern, als würde Annalena Baerbock Storys aus New York posten. Man muss schnell weiter, um woanders sinnlos herumzustehen.

LAP, das deckt 90 Prozent des menschlichen Tagesbedarfs an seelenlosen Ketten. In Gegenden, in denen antiseptische Burgerläden alteingesessene Restaurants oder kleine Geschäfte bis zur totalen urbanen Gleichförmigkeit verdrängt haben. Wo Billigbäcker die kleinen Bäckereien pulverisiert haben. Nur um am Ende die Preise nach oben hin anzupassen. Gibt ja keine Konkurrenz mehr. Darauf einen Doppio Macchiato.

Hype um indigoblaue Becher

Was es im bohnigen Wartezimmer zu posten gibt, bleibt schleierhaft. Andere Gastronomien locken die Insta-Gremlins wenigstens noch mit einer Reel-kompatiblem plüschigen Einrichtung oder Engelsflügeln an der Wand. Hier wirkt der Hype um die indigoblauen Becher wie der Schaum auf dem Coco Matcha Cloud: ein großes, fluffiges Nichts. Nix gegen einen schönen Insta-Post, aber wenn ich doch schon am Besuch eines guten Cafés scheitere: Warum will ich das noch dokumentieren? Was hätte man in der kostbaren Zeit herrlich in die Selfie-Kamera heulen können!

Wie anders sind da doch die inhabergeführten Kaffeehäuser. Diese Orte traditioneller Begegnung: Das aufgenötigte Gespräch mit sonst erfolgreich auf Distanz gehaltenen Bekannten, die sich spontan dazusetzen. Die vor Stressschweiß dampfende Luft genervter Eltern, deren schreiend robbende Kinder dir die Hafermilch im Flat White sauer werden lassen. Dazu noch die abgegrabbelten Zeitungen der Vorwoche, an denen mehr Kolibakterien hängen als an einem 0,5-Liter-Humpen im „Bierkönig“. Und dieser unerträgliche, ellenlange Frontalunterricht vom Cold-Drip-Chemiker, der sich als Barista gebärdet wie Walter White, der dem Sinaloa-Kartell zwei Tonnen Meth verkaufen will.

Hach, wie schön ist es da doch bei LAP Coffee. Diese erfrischende Leblosigkeit. Tote Augen lärmen nicht.

Ich will da schnell wieder hin.