Seit 80 Jahren gibt es wieder jüdische Gemeinden in Deutschland – auch in München. Beim Festakt wird gefeiert, erinnert und gemahnt. Und Charlotte Knobloch wird zur Jahrhundertfrau mit Löwenherz.

Vor 80 Jahren geschah etwas, was eigentlich unvorstellbar war. Wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und des Terrors der Nationalsozialisten gab es mutige Menschen, die wieder jüdische Gemeinden gründeten – und das in Deutschland, nach dem Grauen des Holocaust. „She’erit Hapleta“ – der gerettete Rest nannten sich die Jüdinnen und Juden, die überlebt hatten. Ihrem Einsatz ist auch die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern zu verdanken, die am 15. Juli 1945 wiedergegründet wurde, knapp zwei Jahre nach der Auflösung durch die Nationalsozialisten.

Übermenschliche Kraft

„Es muss eine übermenschliche Kraft gewesen sein, die die Männer und Frauen am 15. Juli 1945 angetrieben hat“, betonte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland bei einem Festakt in München. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zollte ihnen Respekt. Die Kraft zu finden, nach all dem Leid und dieser Unmenschlichkeit neu anzufangen, sei eine der unglaublichsten Leistungen. „Sie haben auch einer deutschen Gesellschaft neue Hoffnung gegeben und ein Stück Vergebung.“

Die meisten der Überlebenden waren dem Historiker Andreas Wirsching zufolge befreite Zwangsarbeiter, Überlebende der Todesmärsche oder Insassen aus Konzentrationslagern. Dazu seien immer mehr Juden aus Osteuropa gekommen, die dort neue Verfolgung erfuhren, sagt der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München – Berlin (IfZ).

Hauptsache weg?

In Deutschland bleiben wollte nach Angaben Wirschings langfristig niemand. „Die meisten dieser entwurzelten Menschen, strebten die Weiterwanderung an, insbesondere nach Palästina oder in die USA. Allerdings konnten oder wollten nicht alle dieser Versprengten Deutschland verlassen, so dass schon früh neue jüdische Gemeinden auf deutschem Boden entstanden, vor allem in der amerikanischen Zone und hier besonders in Bayern“, erklärt Wirsching.

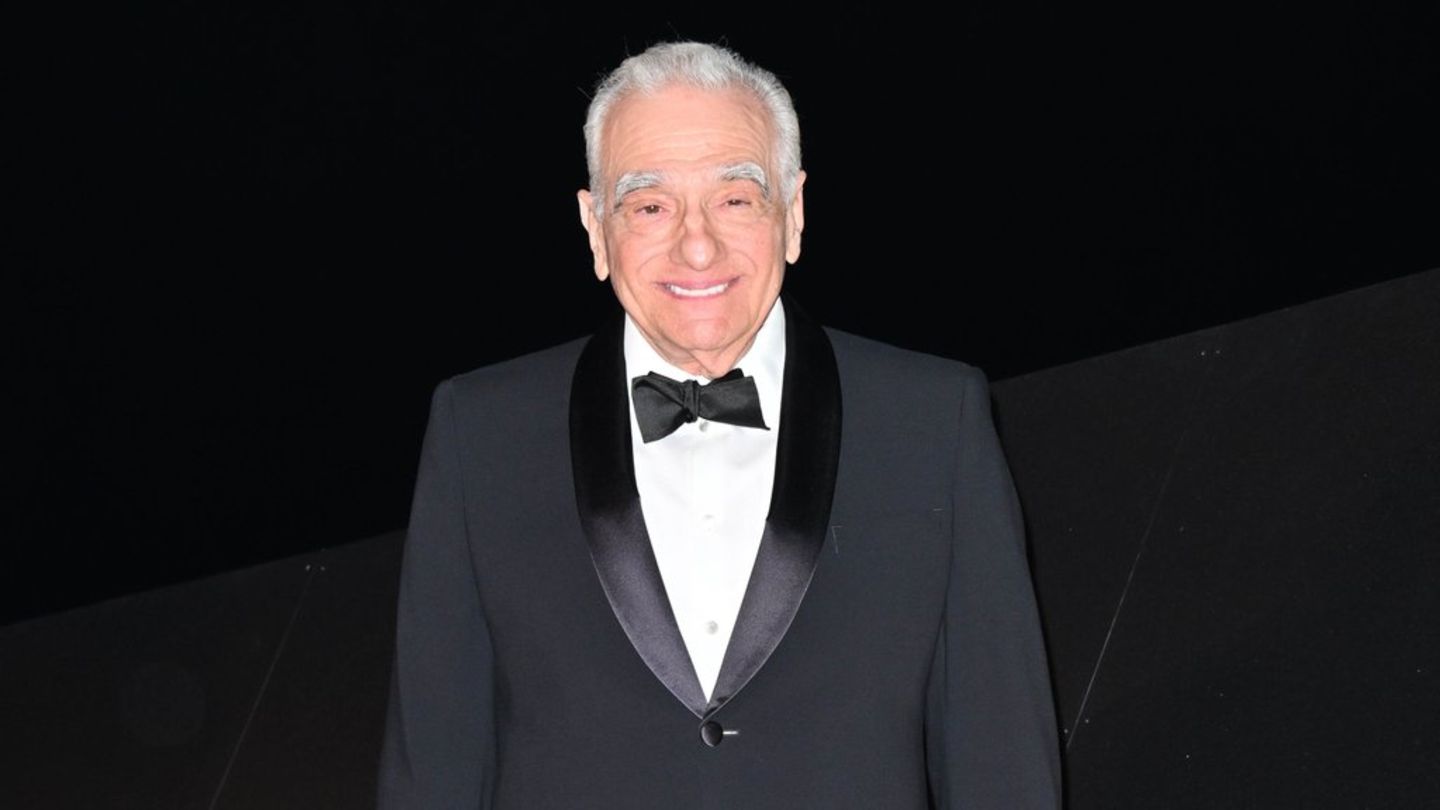

Auch Charlotte Knobloch träumte nach Kriegsende von einem Leben in der Ferne. „Ich war ja noch eine Jugendliche und wollte nur weg“, sagte sie der dpa. Aber ihr Vater Fritz Neuland habe sich bewusst entschieden, zu bleiben und am Aufbau eines demokratischen Deutschland mitzuwirken.

Jüdisches Leben gehört zu Deutschland

Rechtsanwalt Neuland gründete die Kultusgemeinde in München mit. „Er war auch der Überzeugung, dass jüdisches Leben zu Deutschland gehört. Das sahen damals die meisten jüdischen Menschen anders“, erinnert sich Knobloch, die von einer ehemaligen Hausangestellten ihrer Familie vor den Nazis versteckt worden war. „Ich sage heute: Seine Entscheidung war richtig.“

Legitimität für das „Land der Täter“

Wirsching beschreibt die Folgen: „Für die frühe Bundesrepublik war die schiere Existenz jüdischer Gemeinden ein politischer Glücksfall, untermauerte sie doch den Anspruch auf einen demokratischen Neuanfang im Land der Täter.“ Sie habe der Nachkriegsdemokratie ein Stück weit Legitimität verliehen. Auch für die sogenannte Wiedergutmachung hätten die Juden in Deutschland eine wichtige Rolle gespielt.

Jüdisches Leben von Geburt bis Tod

Heute ist die IKG München und Oberbayern nach Angaben Knoblochs mit rund 9.300 Mitgliedern die größte in Deutschland und hat seit 2006 die neue Synagoge Ohel Jakob samt Gemeindezentrum. „Gerade in schwerer Zeit gibt es einen starken Zusammenhalt. Wir haben eine Infrastruktur, die ein jüdisches Leben von der Geburt bis zum Tod ermöglicht und gerade für junge jüdische Familien attraktiv ist.“

Die 92-Jährige ist seit 40 Jahren Präsidentin – für sie eine Überraschung, als sie 1985 ins Amt kam. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Rabbiner der Berufung einer Frau zustimmen würden. Aber sie haben „ja“ gesagt, und so wurde ich Präsidentin.“ Ein Umstand, den Söder mit herzlichen Worten würdigt: „Liebe Frau Knobloch, Sie sind eine Jahrhundertfrau“ und „ein Löwenherz“. Er kenne kaum eine Frau, die so tapfer, mutig und entschlossen sei und so einen unbeugsamen Geist habe. „Natürlich besitzen Sie großen Charme – wenn Sie wollen“, bemerkte er mit einem Augenzwinkern.

Der Antisemitismus blieb

Doch der Festakt war nicht ungetrübt. „Jüdische Menschen haben wieder Angst wie seit dem Holocaust nicht mehr. Dieser Judenhass prägt ihren Alltag“, hatte Knobloch vorab erklärt. Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) zeigte sich besorgt. Der Antisemitismus sei in den vergangenen 80 Jahren mal schwächer, mal stärker geworden, „aber er blieb“. Wenn Menschen ihren Glauben verstecken müssten, sei längst wieder etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sicherte Jüdinnen und Juden Beistand zu. „Sie werden nie wieder alleine kämpfen müssen.“

Charlotte Knobloch machte indes ihren unerschütterlichen Kampfeswillen deutlich. „Mein Wunsch ist es, dass jüdische Menschen in diesem Land wie alle anderen auch frei und sicher leben können. Dafür werde ich mich weiter mit aller Kraft einsetzen.“